Artikel

10 December 2025

1 week ago

9 kali dibaca

Opini: Ketika Kesalehan Menjadi Digital: Otoritas Ulama di Era AI dan Lahirnya ‘Agama Cepat Saji’

Oleh Zacky

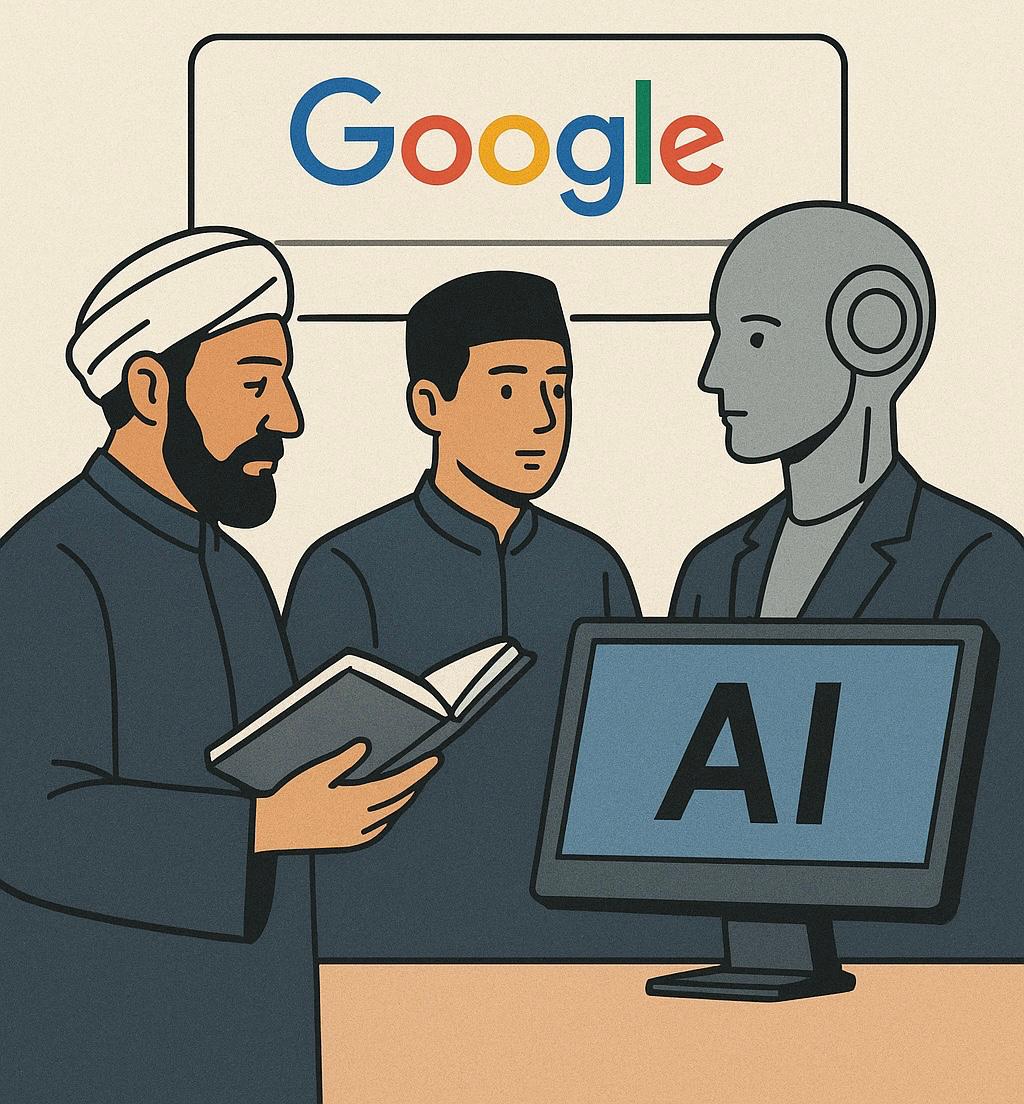

Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita bekerja, belajar, atau berkomunikasi—ia juga mengubah cara kita beragama. Di era ketika setiap pertanyaan bisa dijawab dalam hitungan detik oleh Google atau kecerdasan buatan (AI), muncul fenomena baru: kesalehan digital. Orang rajin mengamalkan agama bukan lagi karena bimbingan langsung ulama, tetapi dari potongan video berdurasi satu menit, thread sosial media, atau chatbot yang merespons tanpa jeda. Pertanyaannya: ke mana posisi ulama ketika otoritas keagamaan perlahan bergeser ke “ustadz Google” dan “kiai algoritma”?

Fenomena ini sebenarnya bukan sekadar perubahan media. Ia adalah pergeseran epistemologi—cara manusia mendapatkan, memproses, dan mempercayai pengetahuan agama. Jika dulu otoritas lahir dari keilmuan, sanad, kedalaman khazanah, dan pengalaman bertahun-tahun, kini kepercayaan publik lebih mudah diberikan kepada sesuatu yang cepat, padat, dan tidak repot. Kita sedang menyaksikan lahirnya apa yang bisa disebut sebagai “agama cepat saji”.

Dalam agama cepat saji, rumusan hukum dihantarkan secara instan, tanpa ruang bertanya, tanpa proses kritik, dan tanpa bimbingan kontekstual. Video pendek 30 detik mampu mengalahkan ceramah 30 menit. Kutipan agama satu paragraf menggeser kitab jutaan halaman. Dan ironisnya, yang lebih didengar bukan yang paling alim, tapi yang paling mudah diakses.

Namun situasi menjadi lebih kompleks ketika AI ikut masuk sebagai “penafsir baru”. Berbeda dengan ustadz Google yang hanya menampilkan teks yang sudah ada, AI memiliki kemampuan “merangkai” jawaban baru dari sumber data besar. Di sinilah pertanyaannya: siapa yang sebenarnya menafsir? AI? Pengembang algoritma? Atau pola data yang ia pelajari tanpa seleksi sanad?

Di titik ini, kita harus jujur: otoritas ulama memang sedang terdesak. Bukan karena ilmunya berkurang, tapi karena publik menginginkan kecepatan lebih dari kedalaman. Di sinilah tantangan keumatan hari ini—kita butuh ulama yang tidak hanya menguasai kitab, tetapi juga menguasai ekologi digital. Ulama yang bukan hanya paham dalil, tetapi juga paham “perang wacana” di lini masa.

Sementara itu, AI bukan musuh. Ia hanyalah alat. Tetapi alat ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka akses ilmu agama seluas-luasnya. Di sisi lain, ia dapat menormalisasi pemahaman yang dangkal dan tanpa sanad jika tidak dikendalikan dengan benar.

Karena itu, ada dua hal yang perlu segera dilakukan.

Pertama, literasi agama digital harus menjadi program serius. Masyarakat perlu tahu bahwa tidak semua yang cepat adalah benar, dan tidak semua yang viral adalah ilmiah. Ulama perlu hadir bukan hanya mengajar, tetapi juga mengarahkan bagaimana kita mengonsumsi pengetahuan keagamaan di ruang digital.

Kedua, lembaga keagamaan perlu mulai berdialog dengan AI. Bukan untuk memusuhinya, tetapi untuk memastikan bahwa data dan model yang digunakan merepresentasikan tradisi keilmuan Islam yang benar, berimbang, dan bersanad.

Pada akhirnya, digitalisasi kesalehan adalah keniscayaan. Tetapi pengalihan otoritas agama kepada mesin bukanlah keniscayaan jika kita mampu membangun ekosistem yang sehat antara ulama, teknologi, dan umat. Ulama tidak akan tergantikan—selama mereka hadir di ekosistem tempat umat kini hidup: ruang digital.

Karena zaman ini bukan lagi pertarungan antara ulama dan Google, atau kiai dan AI. Ini adalah pertarungan antara kedalaman dan kecepatan, antara ilmu dan algoritma, antara manusia yang belajar perlahan dan mesin yang menjawab serentak.

Dan di tengah semua itu, kita sebagai umat harus memilih: apakah kita hendak membangun agama yang matang, atau cukup puas dengan agama cepat saji?